展示のご案内

展示品

左義長の展示

毎年3月に開催の左義長まつりで制作されるダシを展示しています。

ダシは全て食べ物で構成されています。

小物の展示

八幡の伝統工芸等の着物の端切れを使った小物です。

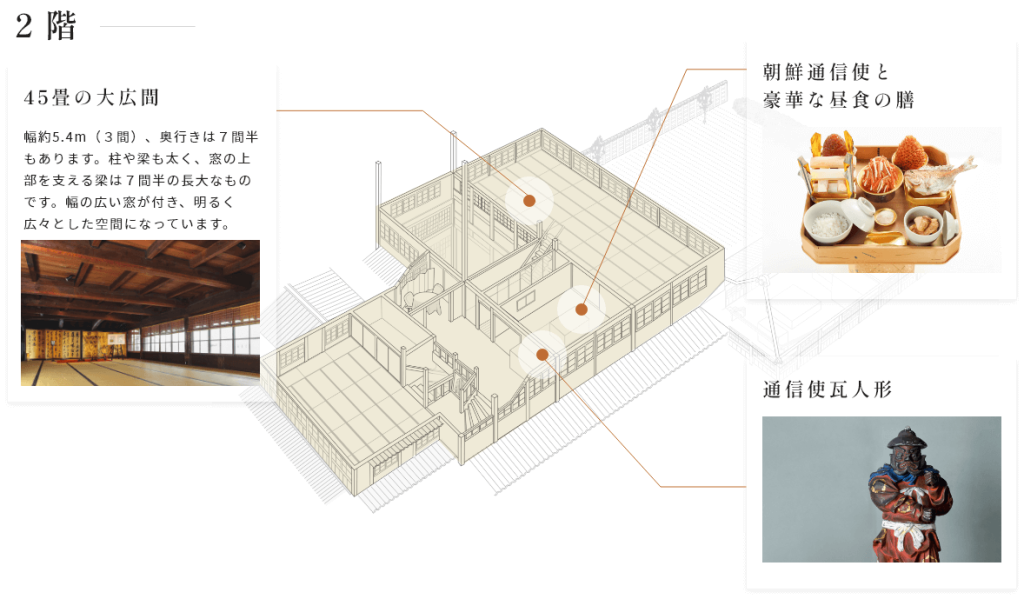

通信使瓦人形/朝鮮通信使と豪華な昼食の膳

朝鮮通信使は「朝鮮人街道」を通り江戸を目指す道中で近江八幡で食事をとったとされています。

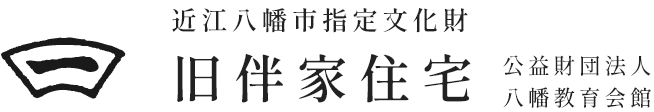

建物について

旧伴家住宅は、江戸時代の八幡町の中でも一等地であった京街道と新町通りの角地に、文政10年(1827)から天保11年(1840)にかけて建てられました。

江戸時代は町家の建築に制限があり、基本的に二階建ては禁じられ、梁の長さも三間前後に規制されていました。こうした厳しい家作制限がある中、三階建ての豪快な構造をした建物を造ることができたのは、当時の八幡商人の力によるものと考えられます。

一階から三階にかけての吹き抜け、45畳の大広間や広大の土間があり、間取りが贅沢であることもこの建物の魅力ですが、使われている梁が継ぎ目のない7間半の1本の松で作られていたり、大黒柱が40㎝と太いもので、かつ三階まで伸びた立派なものであることも特長と言えます。

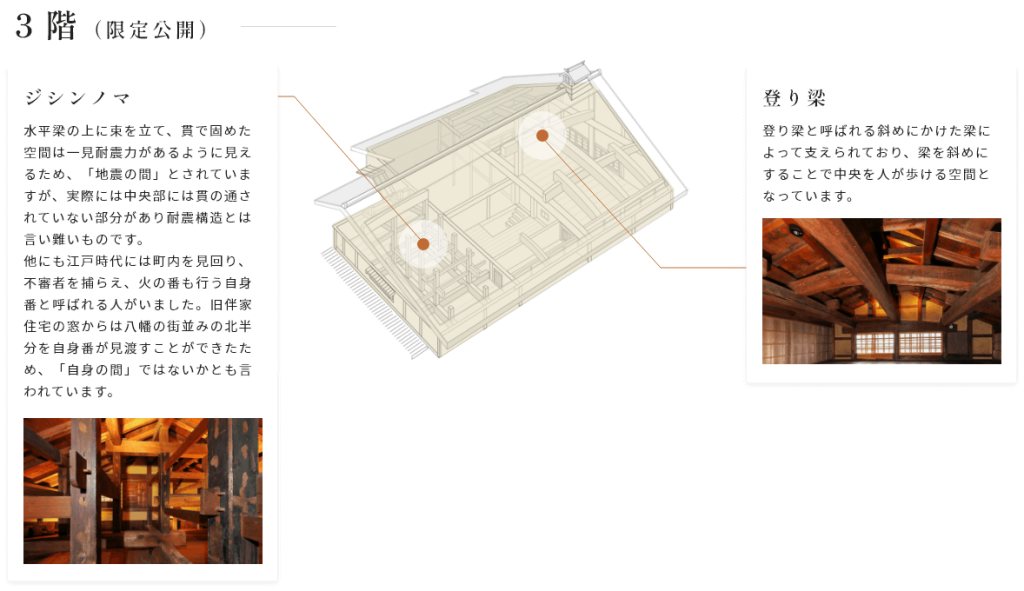

限定公開となっている三階は、広い空間の天井を登り梁が支えていて圧倒されます。また、ジジンノマと呼ばれる場所は水平梁に束を立て貫で固めた空間です。見渡す限りに梁と束が占領しており、迫力を感じる場所ですので、一般公開された場合には是非ご覧ください。

展示フロア

写真ギャラリー